- Start

- Vereinshistorie

- Von den Anfängen zum NLZ

Von den Anfängen zum NLZ

Nachwuchsarbeit bei Holstein Kiel

„Über die Lenkung der sportlichen Neigungen und die Förderung der spielerischen Fähigkeiten hinaus das heranwachsende Geschlecht zu formen und zu blitzsauberen sportlichen Männern zu erziehen“, so klang die Idee der Jugendarbeit in der Festschrift zum Jubiläum des Vereins 1950. Und neben der fußballerischen Ausbildung und den vielen sportlichen Erfolgen der Nachwuchsmannschaften der KSV, von den „Knaben“ (heute U12 bis U13) bis zu den „Jungmannen“ (heute U19), standen im Verein immer auch Erziehungsfragen zur Jugendarbeit auf der Agenda.

Für Holstein spielte die Jugend stets eine wichtige Rolle. Und die Gründung des Vereins durch Schüler am 2. Mai 1902 ebnete von Beginn an das Interesse am Jugendfußball. Bereits 1903 hatte der Verein seine ersten Jugendmannschaften und zur deutschen Meistermannschaft von 1912 zählten mit Hans Reese, Hugo Fick, Willi Fick, David Binder, Heinrich Homeister und Ernst Möller sechs Spieler, die das Fußballspielen in der Jugend des FC Holstein erlernt hatten.

Schüler und Studenten prägten die ersten Jahre sowohl im 1. Kieler Fußballverein als auch im FC Holstein. Und beide Clubs fanden engagierte Leiter der Nachwuchsarbeit in Alfred Hädicke und Karl Möller, deren „harte und erfolgreiche Schule“ legendär in den frühen Jahren werden sollte. Das gleiche galt für Hans Brocks, der in der fusionierten KSV Holstein ab 1917 das Ruder der Jugendarbeit übernahm. Viele spätere Ligaspieler kamen aus Holsteins eigener Jugend. Die späteren Nationalspieler August Werner und „Seppl“ Esser spielten als Schüler für den Verein. Esser wurde dabei schon als 15jähriger während des ersten Weltkriegs in der Liga eingesetzt, weil viele Stammspieler als Soldaten an der Front waren. In der Mannschaft, die 1930 das Endspiel um die Deutsche Meisterschaft erreichte, standen mit Ohm, Lagerquist, Lübke, Esser, Voß, Zimmermann und Widmayer nicht weniger als sieben Spieler, die schon als Kinder bei Holstein gekickt hatten.

Die intensive und erfolgreiche Jugendarbeit – in allen Altersklassen gehörten die Mannschaften der KSV Holstein zu den erfolgreichsten im Norden – war ein wesentlicher Grund dafür, dass nach beiden Weltkriegen wieder junge Fußballer bereitstanden, für ihren Verein Fußball im Leistungsbereich zu spielen. Dabei sah die Fußballwelt 1945/46 anders aus als 1918/19. Konnte nach dem ersten Krieg aus den Jugendspielern ein neuer Kader für eine erfolgreiche Ligamannschaft geformt werden, war zum Ende des zweiten Krieges eine ganze Generation von Jugendlichen in den Krieg geschickt und „verheizt“ worden. Auch viele Holsteiner kehrten erst später aus der Gefangenschaft oder gar nicht mehr zurück. Die Sportfelder waren zum Teil Bombenkrater und die persönliche Not vieler junger Menschen erschwerte auch den Neubeginn des Vereinsfußballs. Trotzdem nahm die KSV im Frühjahr 1946 den Spielbetrieb im Jugendbereich wieder auf. Der Verein hatte beschlossen, die Kräfte und geringen Ressourcen auf die Jungmannen zu konzentrieren, um wieder einen schlagkräftigen Nachwuchs für die Liga aufzubauen. Allein vier Jungmannteams konnten gebildet werden. Und man errang im Jahr darauf auch wieder den ersten Staffelsieg in Kiel. Überregionale Erfolge sollten aber noch auf sich warten lassen. Aber mit Beginn der 1950er spielten wieder Jugendliche in vielen Mannschaften aller Altersklassen im Holstein-Trikot. Turniere, erste Reisen, erste Erfolge und eine Liga, die wieder in der Oberliga oben mitspielte, machten den Jugend-Fußball bei Holstein wieder attraktiv. Und das ist er bis heute geblieben.

Gerade im Jugendbereich machten und machen sich gesellschaftlicher Wandel und neue Herausforderungen in den Vereinen und so auch bei Holstein bemerkbar. Ende der 1920er Jahre mit dem Einsetzen der Weltwirtschaftskrise sah sich der Verein genötigt, eine Kampagne bei Eltern zu starten, um dafür zu werben, dass Fußball und Sport auch in wirtschaftlicher Not ein großer Wert als Körperertüchtigung für junge Menschen sei, dessen Stellenwert man persönlich und „für die Gesundung des deutschen Volkes“ nicht hintanstellen dürfe. Ein Appell ganz in der nationalistischen Diktion des Vereins in der Zeit. Wenige Jahre später sah man sich vor das Problem gestellt, dass junge Fußballer das Training vernachlässigten oder ganz einstellten, weil sie in der Hitlerjugend aktiv geworden waren. Später in den 50er Jahren und den Umbrüchen in der Jugendkultur zu Beginn der 60er funktionierten die traditionell disziplinierenden Formen der „Erziehungsarbeit“ in der Jugendabteilung nicht mehr wie in den Jahrzehnten zuvor, was auch an der KSV nicht spurlos vorbeiging. Aber der Reiz, in einem leistungsorientierten Verein spielen zu können und Teil des Traditionsclubs Holstein Kiel zu sein, ließ die Jugendarbeit weiter gedeihen und sportliche Erfolge feiern. Und wenn der bürgerliche Dünkel im Verein dabei schrittweise Kratzer bekam, war das sicher nicht zum sportlichen Nachteil.

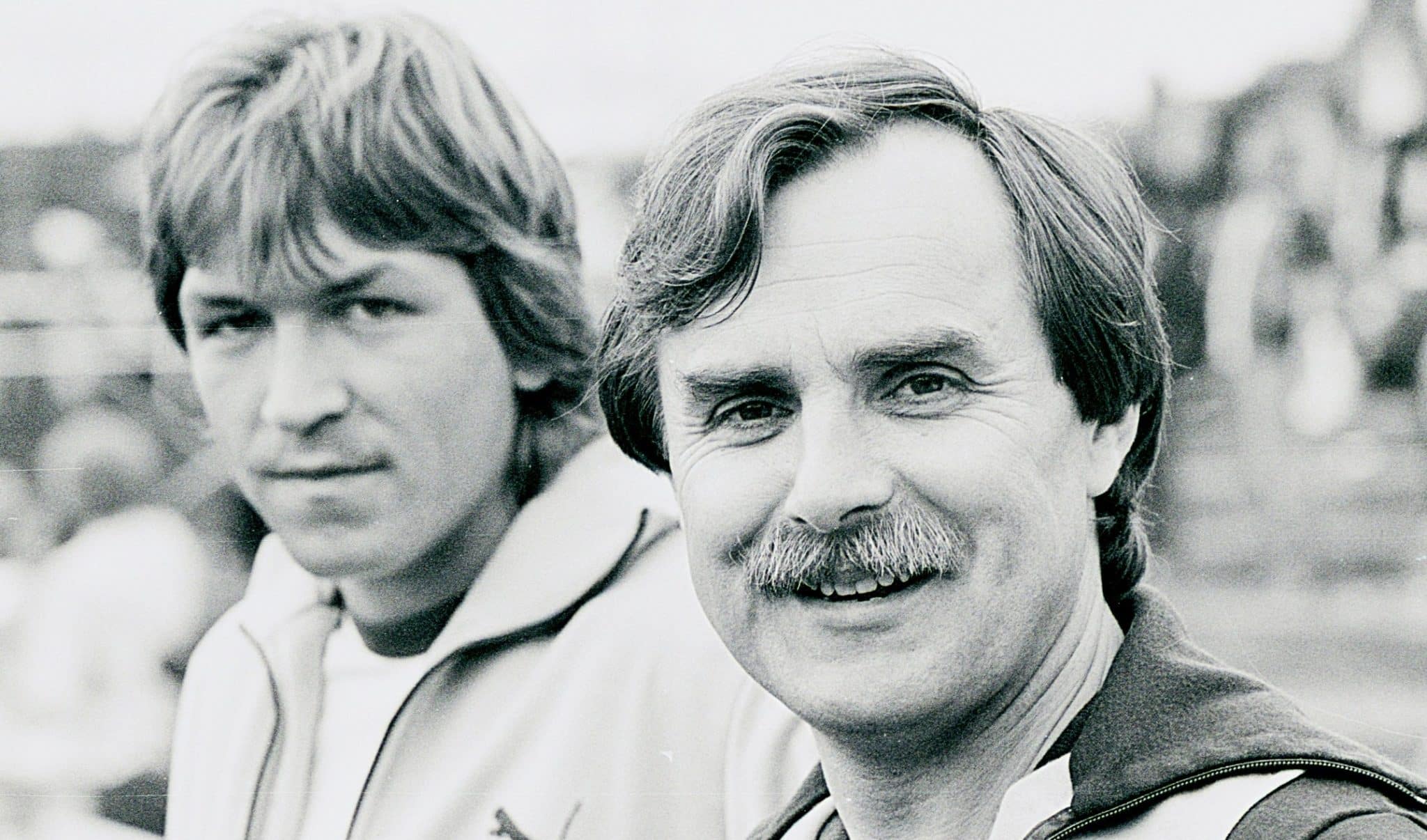

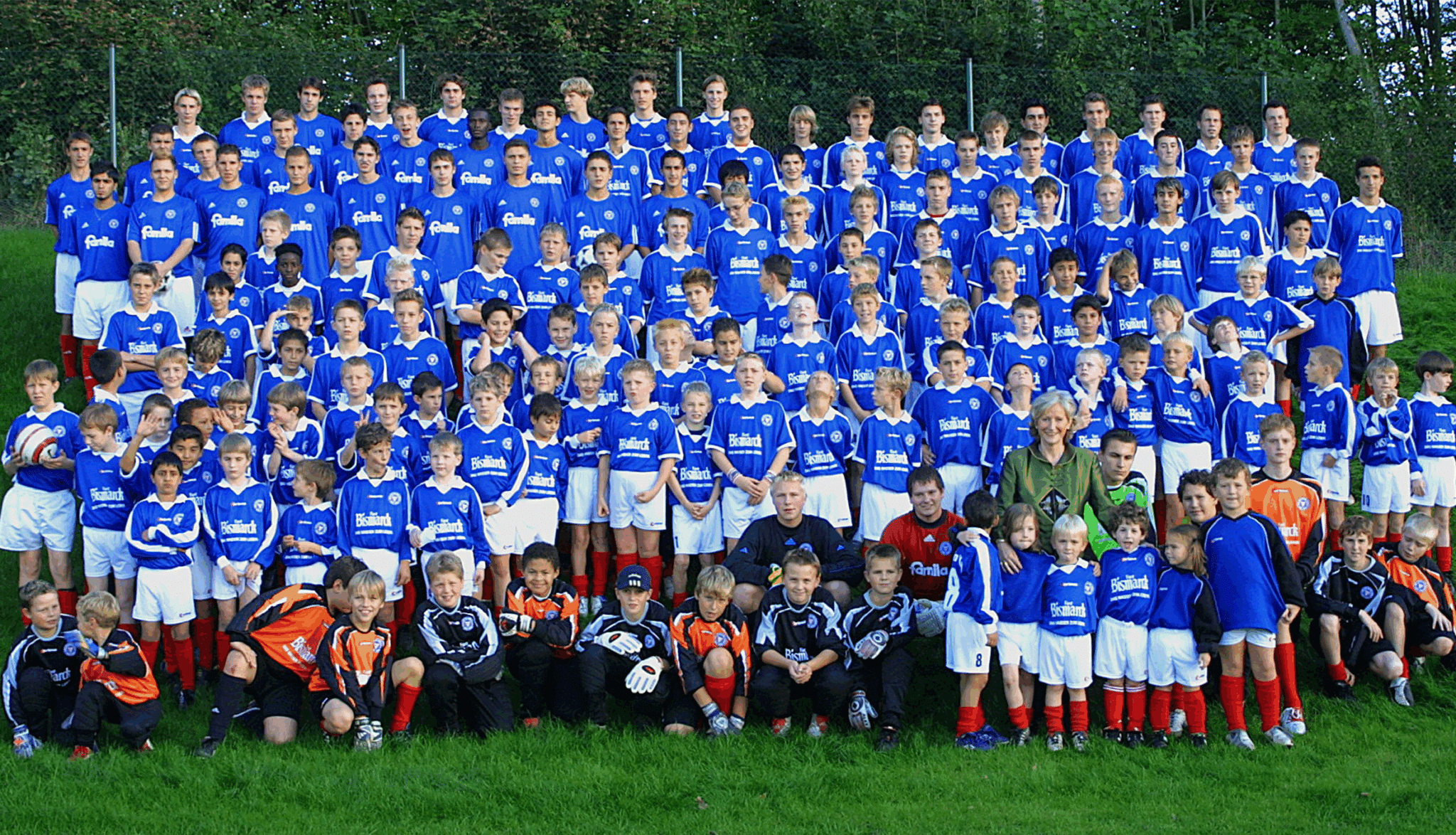

Holstein Kiel stand immer für Spitzensport in der Fußballjugend. Aber es gab lange Zeit auch ein breites Angebot für junge Kicker. 1975 hatte der Verein noch 22 Jugendmannschaften mit über 40 ehrenamtlichen Mitarbeitern. Diese von Idealismus und ungeheurem Engagement getragene Arbeit waren ein starkes Rückgrat für die Entwicklung des Vereins, der auch in der Jugendarbeit die Nummer 1 nicht nur in Kiel, sondern auch im Land bleiben wollte. Von der sportlichen Ausbildung der Knaben, Schüler, Jugend und Jungmannen oder später A-, B-, C- und D-Junioren bei der KSV profitierte in erster Linie die zweite Mannschaft des Vereins, die Holstein Amateure. Solange die Störche in der erstklassigen Oberliga (bis 1963) und dann in der zweitklassigen Regionalliga (1963 bis 1974) oben mitspielten, gelang meist nur wenigen eigenen Talenten der direkte Sprung in die erste Mannschaft. Als es Anfang der 70er Jahre immer schlechter um die Finanzen des Vereins stand und eine sportliche Talfahrt unaufhaltsam schien, zeigte sich, dass die Jugendarbeit Früchte tragen konnte. In der Saison 1975/76, in der es für die 1. Mannschaft um den Abstieg aus der drittklassigen Amateuroberliga ging, setzte sich die Liga zum größeren Teil aus Spielern zusammen, die aus der Holstein-Jugend kamen: Torsten Neumann, Ralph Mahlich, die Gebrüder Dietmar und Volker Tönsfeldt, Harry Witt, Stefan Dietrich, Jürgen Retza, Burkhardt Lüben und Rainer Stieler. Aus der Not geboren und von Trainern wie Werner Bannasch mit Mut angegangen, war das eine Sternstunde des Vereins. Mit nur wenigen Verstärkungen gelang der Holstein Nachwuchstruppe zwei Jahre später unter Trainer Gerd Koll der Aufstieg in die 2. Liga Nord.

Das sollte zwar eine einmalige Erfolgsgeschichte bleiben. Aber der Weg, auf eigenen Nachwuchs zu setzen, wurde fortgesetzt. Und damit verbunden war der Anspruch, dass die ersten Jugendmannschaften der KSV möglichst in den jeweils höchsten Jugendklassen spielen sollten. Im Laufe der folgenden Jahre wurde immer mehr auf Leistungsspitze und immer weniger auf Fußball als Breitensport auch in der Jugend gesetzt. Um starke Jugendmannschaften zu haben, war es sicher folgerichtig, dass man sich noch stärker um Talente aus anderen Vereinen in Kiel und im Kieler Umland bemühte. Das führte allerdings über viele Jahre auch dazu, dass die Beziehungen der KSV zu einigen Konkurrenten in Kiel eher angespannt als von Kooperation geprägt waren.

Je mehr der DFB die Jugendarbeit professionalisierte und die ambitionierten Profi-Clubs entsprechend ihre Nachwuchsarbeit neu aufstellen mussten, sah sich auch die KSV-Holstein vor neue finanzielle und konzeptionelle Herausforderungen gestellt, um künftig sportlich weiter im Jugendfußball erfolgreich mitspielen zu können.

Nachdem die beiden Junioren-Spielfelder, der Adsch Werner- sowie der Willy Zincke-Platz, Anfang der 80er Jahre der Erweiterung der B76 in Richtung Eckernförde zum Opfer gefallen waren, stand die Stadt Kiel unter Zugzwang, der umfangreichen Fußball-Jugend der KSV Holstein eine neue Heimstätte zu bieten. Nach vielen Protesten fand sich am Rande der neuen Levensauer Hochbrücke eine Möglichkeit, der Holstein-Jugend eine neue Heimat zu geben. Seit 1984 ist das Jugendzentrum der Störche in Projensdorf angesiedelt. Beheimatet in einem Naturschutzgebiet bietet die 2016 in CITTI FUSSBALL PARK umbenannte Anlage einen perfekten Rahmen für Profis und Jungstörche. Auf dem Gelände ist auch die Hauptverwaltung der KSV Holstein untergebracht.

Das Nachwuchs-Leistungszentrum (NLZ), das 2007 vom Deutschen Fußball-Bund offiziell anerkannt wurde, erhielt im Sommer 2019 vom DFB die Zertifizierung mit den maximal möglichen drei Qualitätssternen. In der Arena im CITTI FUSSBALL PARK mit ihrer kleinen, überdachten Sitztribüne finden die Heimspiele der Leistungsmannschaften von der U17 bis zur U23 statt. Die Profis der KSV trainieren auf zwei großen, gesonderten Rasenflächen. Die Mannschaften unterhalb der U17 tragen ihre Heimspiele in Projensdorf auf Kunstrasenflächen aus. Spieler wie Fin Bartels, Fabian Reese, Hauke Wahl, Jonas Sterner, Philipp Sander, Timon Weiner oder auch Niklas Niehoff zählen zu den Spielern, die den Sprung aus dem Holstein-Nachwuchs in den Profibereich geschafft haben.

Seit Sommer 2025 sind drei Plätze im CITTI FUSSBALL PARK nach herausragenden Spielerpersönlichkeiten der Vereinsgeschichte benannt: Adsch Werner (Rekord-Nationalspieler), Peter Ehlers (Rekordspieler) und Gerd Koll (Rekord-Torschütze).