Der Blick über die verwüstete Kieler Altstadt mit St. Nikolaikirche und Altem Markt zum Rathaus und Stadttheater.

Der Zweite Weltkrieg, der von Deutschland 1939 entfesselt worden war, endete am 8. Mai 1945 in der totalen Niederlage des Deutschen Reiches. Kiel, die Stadt der Marine und der Werften, war durch den Krieg besonders schwer betroffen. Für die leidgeprüften Bewohner Kiels endete der Zweite Weltkrieg offiziell bereits drei Tage zuvor, am 5. Mai 1945 – es war die Stunde Null auch für die KSV Holstein.

Nur wenig ist bis heute bekannt über die Abläufe des Geschehens, als am 4. Mai die ersten britischen Soldaten Kiel und seinen Ostseehafen erreichten. Einen Tag später trat die Teilkapitulation der Wehrmacht für Dänemark die Niederlande und Nordwestdeutschland – somit auch für Kiel – in Kraft.

Ein surreales Bild

Bis 1941 war Kiel noch eine hübsche Altstadt mit einem bedeutenden Schloss. Zum Ende des Krieges war die Einwohnerzahl von 273.000 bis auf nur noch 135.000 gesunken. 90 Luftangriffe, 545.000 Bomben, 3.000 Tote, 167.000 Obdachlose – Kiel war unter fünf Millionen Kubikmetern Schutt begraben, drei Viertel aller Gebäude waren beschädigt. Das Gesicht der Stadt war zu einem surrealen geworden. Es überwog die Sorge um unzählige Ehemänner, Söhne und Väter, von denen es lange kein Lebenszeichen mehr gegeben hatte. Das Chaos in der durch Flüchtlinge, Zwangsarbeiter und deutsche Soldaten überfüllten Stadt, der Mangel an den elementarsten Dingen für die Bevölkerung und der Zustand der zerstörten Stadt sollte die Hafenstadt fortan vor schier unlösbare Aufgaben stellen.

ㅤ

Holstein trauert um Kriegsopfer

Der Sport war ohnehin längst den Kriegswirren zum Opfer gefallen. Bereits am 18. September 1944 hatten die Alliierten per Verordnung Ämter, Organisationen und Institutionen aufgelöst. Das betraf natürlich auch alle Vereine. Holstein Kiel betrauerte den Tod unzähliger Mitglieder. Beispielhaft für die gefallenen Spieler der Kieler Sportvereinigung stand der Verlust von Leo Möschl, das vermutlich größte Talent der Kieler Fußballgeschichte. Auch er hatte als erst 20-jähriger Soldat den Krieg nicht überlebt – wie so viele Holsteiner. Und das alles nur zwei Jahre, nachdem der Altmeister von der Förde im Berliner Poststadion gegen Vienna Wien (4:1) den 3. Platz der Deutschen Meisterschaft erringen konnte.

Holsteins verwüstete Heimat

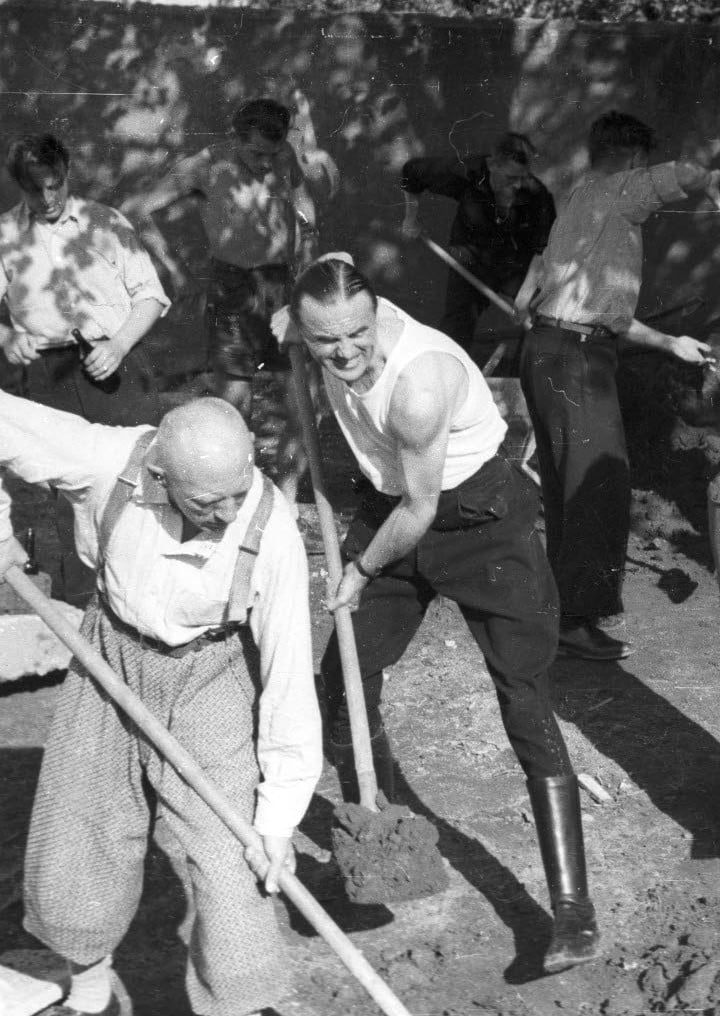

Das Gelände rund um den Holsteinplatz ähnelte einer Kraterlandschaft. Bombentrichter ließen die Spielfläche nur noch erahnen. Und auch die drei angrenzenden Plätze – der spätere Fögeplatz, der Wernerplatz und der Zinckeplatz – waren restlos verwüstet. Männer der ersten Stunde, so wie der erste nach dem Krieg gewählte Vereinsvorsitzende Egon Flessner, organisierten ab Herbst 1945 den Wiederaufbau der KSV Holstein und ihrer Heimat. Schon bald hatten sich überlebende und zurückkehrende Vereinsmitglieder bereits erstmals wieder zum Fußballspielen versammelt und sie intensivierten die Bemühungen, so etwas wie einen „Normalzustand“ wieder herzustellen.

Start der Oberliga Nord

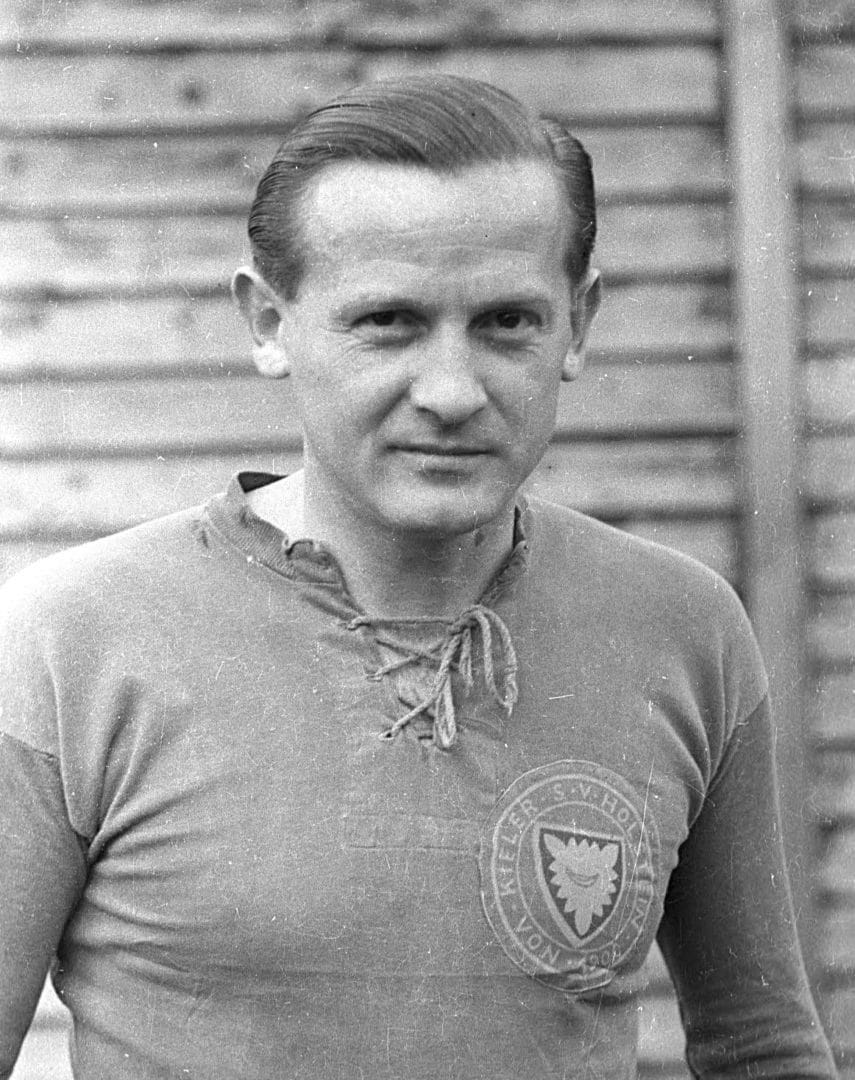

Es sollte bis zum Sommer 1947 dauern, ehe der geregelte Spielbetrieb im Norden wieder beginnen konnte. Rund um den unermüdlichen Franz Linken, seit vielen Jahren so etwas wie der „Star“ im Kieler Fußball, wurde bei den Störchen eine neue Mannschaft aufgebaut. Linken fungierte zeitgleich auch als Trainer. Der umtriebige „Seppl“ Esser, 1930 Kapitän der Kieler Vizemeistermannschaft, hielt als Organisator die Fäden fest in seinen Händen. Und Männer wie Ernst Föge und Hermann Langness kämpften dafür, die notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Spätestens mit dem 1. Spieltag der erstklassigen Oberliga Nord, begann auch für Holstein Kiel die Fußballzukunft. Die KSV trennte sich vor 10.000 Zuschauern am 14. September 1947 mit 2:2 vom TSV Braunschweig. Unter den Torschützen – natürlich – Franz Linken, das Gesicht des sportlichen Neuanfangs. Die Stadt Kiel indes brauchte noch viele Jahre, um die dunklen Schatten des Krieges abzuschütteln.